В условиях нестабильной макроэкономической среды, высокой инфляции, резких колебаний цен на сырье и роста процентных ставок управление ликвидностью становится ключевым инструментом выживания и устойчивого роста для компаний. Особенно это актуально для закупочной отрасли, где грамотное управление денежными потоками напрямую влияет на финансовую устойчивость всей цепочки поставок.

Раньше многие предприятия могли позволить себе относительно пассивный подход к ликвидности. Процентные ставки оставались низкими, а внешнее финансирование было доступным. В таких условиях компании сосредотачивались в основном на управлении кредитными рисками. Однако ситуация кардинально изменилась. Центробанки по всему миру начали резко поднимать ключевые ставки в попытке сдержать инфляцию, это привело к росту стоимости займов и усложнило доступ к внешнему финансированию. Одновременно выросла цена на энергоносители, металлы и другие важнейшие категории закупок, что еще сильнее обострило потребность в прозрачном и гибком управлении денежными потоками.

В такой реальности управление ликвидностью перестаёт быть задачей только финансистов. Это становится важной частью закупочной стратегии, особенно для промышленных компаний с длинными производственными циклами и высокой зависимостью от колебаний цен на сырьё. Доступ к денежным средствам в нужный момент, возможность планировать и перераспределять ресурсы, отказ от избыточного запаса товаров на складах, гибкое взаимодействие с поставщиками — всё это помогает обеспечить устойчивость цепочки поставок даже в условиях неопределенности.

Компании, которые хотят не просто пережить очередной кризис, но и использовать его как возможность для роста, должны выстраивать долгосрочные целевые операционные модели. Это значит — не ограничиваться временными антикризисными решениями, а закладывать устойчивую систему, в которой ликвидность — инструмент повышения эффективности бизнеса, а не источник риска.

Содержание

Цифровизация управления ликвидностью: от диагностики к устойчивости

Эффективное управление ликвидностью в закупках невозможно без системного подхода и цифровых инструментов. Первым шагом должна стать диагностика финансовой позиции компании — с фокусом не на движении средств, а на том, где именно находятся доступные ресурсы, как быстро активы можно превратить в деньги и какие обязательства предстоит покрыть в ближайшее время. Важно точно понимать:

- где в закупочном цикле и в каких бизнес-единицах замораживаются средства,

- насколько гибко распределяются бюджеты между подразделениями,

- как устроены отношения с ключевыми поставщиками и банками,

- как быстро закупочная функция реагирует на внешние изменения.

Речь идёт не просто о внедрении технологий, а о переосмыслении всей системы управления ликвидностью: от выстраивания единого подхода к управлению условиями оплаты до повышения оборачиваемости товарных запасов и адаптации закупочной политики под реальную скорость продаж. Ликвидность в закупках — это, прежде всего, операционная ликвидность: насколько быстро ресурсы превращаются в деньги. Чем выше оборачиваемость складов, чем гибче графики поставок и выгоднее условия расчётов с поставщиками, тем меньше компания нуждается в оборотном капитале. Это даёт бизнесу финансовую манёвренность и позволяет эффективнее использовать инвестиции, не отвлекая средства на избыточные остатки.

Следующий этап — разработка дорожной карты изменений, включающей:

- переход к централизованному управлению закупками и платежами,

- внедрение целевых уровней по незавершенному производству (НЗП), запасам и оперативная корректировка закупочных планов,

- внедрение SRM и ERP-систем с возможностью интеграции с банковскими сервисами,

- автоматизация бюджетирования и лимитов, включает контроль за изменением цен на сырьё, быструю адаптацию закупочного плана и оперативную корректировку лимитов при изменении спроса или затоваривании,

- прогнозирование денежных потоков с учетом сценарных моделей — от резких скачков цен до сбоев в логистике.

Особое значение приобретает сценарное планирование. Цифровые платформы позволяют моделировать альтернативные сценарии — например, изменение сроков поставок, рост цен на ключевые ресурсы или сдвиг валютных курсов — и заранее оценивать их влияние на ликвидность. Это позволяет закупочным командам действовать проактивно, а не реактивно (действовать только после того, как произошли события или проблемы).

Примеры последних лет — пандемия, энергетический кризис, санкционные риски — показали, что выигрывают те компании, которые заранее выстроили гибкие и подкреплённые цифровым выражением процессы управления закупками и финансами. В таких организациях SRM-системы становятся не просто операционным инструментом, а ключевым элементом управления рисками и резервами.

Таким образом, зрелое управление ликвидностью через цифровые инструменты — в том числе SRM-платформы — становится неотъемлемой частью стратегии роста. Это не вспомогательная функция, а стратегический актив, позволяющий быстрее адаптироваться, снижать операционные риски и использовать возможности рынка в свою пользу.

Эффективные стратегии управления ликвидностью в закупках: от тактики к системе

Переход к стратегическому управлению ликвидностью в закупках требует не просто внедрения разрозненных мер, а построения целостной системы, в которой каждая функция — от закупочной до казначейской — работает с общей логикой, прозрачной архитектурой и понятными KPI. Основная цель — повысить предсказуемость движения денежных средств, исключить “мертвые зоны” замороженного капитала и обеспечить компанию финансовой гибкостью даже в стрессовых условиях.

Одна из ключевых стратегий — это выравнивание условий оплаты и поставок с реальными производственными циклами. Очень часто закупочные департаменты стремятся обеспечить бесперебойность поставок, страхуясь чрезмерными запасами, в результате чего деньги “запираются” на складах. Противовесом этому становится переход к динамическому планированию потребностей с регулярным уточнением графиков закупок в зависимости от оперативной ситуации: спроса, загрузки мощностей, логистики и т.д. Современные цифровые решения позволяют автоматизировать этот процесс, сократив как избыточные закупки, так и кассовые разрывы.

Следующий важный элемент — это управление сроками и условиями оплаты. Многие компании привыкли рассматривать условия отсрочки оплаты как предмет жёсткого переговорного торга, однако куда большую устойчивость обеспечивает дифференцированный подход, при котором условия оплаты гибко меняются в зависимости от приоритетности поставщика, объёма закупок, ценовой волатильности и стратегической важности категории. Эффективное внедрение подобных решений требует не только технологической готовности, но и зрелого диалога между закупками, казначейством и контрагентами.

Третья стратегическая точка — это цифровая прозрачность. Без точных и своевременных данных о графиках поставок, сроках оплаты, динамике цен и исполнении договоров невозможно выстроить корректное прогнозирование денежных потоков. Поэтому внедрение P2P-систем, интеграция платформ SRM, использование аналитики и BI-инструментов становятся не трендом, а необходимым условием финансового управления. Особенно важен переход от ретроспективного анализа к прогнозной аналитике: не просто “что было куплено и когда оплачено”, а “что будет закуплено, с какой вероятностью и как это повлияет на ликвидность”.

Недавнее исследование компании Spend Matters (2024)посвящено интеграции управления закупками и финансов для улучшения контроля ликвидности. В исследовании показано, что компании, использующие современные SRM-системы с функционалом прогнозирования cash flow и мониторинга финансового состояния поставщиков, снижают риски кассовых разрывов на 30–40%. Исследование также выявило, что оптимизация сроков оплаты и автоматизация планирования закупок позволяют эффективно балансировать между обязательствами и наличностью, повышая общую финансовую устойчивость и гибкость бизнеса.

Наконец, нельзя не учитывать сценарное планирование. Компании, опирающиеся исключительно на линейный бюджет, оказываются уязвимыми при резких рыночных изменениях. Современные подходы предполагают создание нескольких сценариев — от оптимистичного до стрессового — с оценкой воздействия на оборотный капитал и необходимостью мобилизации ресурсов. Для закупок это значит: заранее понимать, какие категории могут быть отложены, какие — зарезервированы, где возможно гибкое перераспределение объёмов или переход на альтернативных поставщиков.

Таким образом, эффективное управление ликвидностью в закупках складывается из нескольких взаимосвязанных слоёв: точного планирования, гибкой политики в отношении поставщиков, цифровой прозрачности и сценарного подхода. Каждая компания выстраивает свою модель в зависимости от отрасли, масштабов, зрелости процессов и доступных ресурсов. Но принцип остаётся общим: чем быстрее и чётче закупочная функция реагирует на изменения, тем устойчивее становится вся цепочка создания стоимости.

Риски неэффективного управления ликвидностью в закупках

В промышленности управление ликвидностью в закупках напрямую влияет на стабильность поставок, расчёты с контрагентами и финансовую устойчивость. При сбоях возникает цепочка рисков — от кассовых разрывов до остановки производства.

Один из типичных сценариев — массовые задержки платежей. Так, к концу 2024 года более трети автопроизводителей Китая испытывали дефицит оборотного капитала и задерживали выплаты поставщикам, по данным Financial Times. Это приводило к риску срывов поставок, росту задолженности в цепочке и банкротствам подрядчиков.

Как отмечает Marsh, резкий рост периода оборота дебиторской задолженности (DSO) — например, из-за задержек оплат со стороны клиентов или сбоев в логистике — вынуждает компании закупать ресурсы за свой счёт. Это создаёт кассовый разрыв, который приходится закрывать либо банковским кредитованием, либо за счёт компромиссов по стоимости и надёжности поставок. В обоих случаях это ведёт к потере финансовой устойчивости и росту уязвимости к внешним шокам.

Даже кратковременные задержки могут спровоцировать domino-эффект: поставщики начинают требовать предоплату, ужесточают условия или вовсе прекращают поставки. В итоге — срывы графика, простои, штрафы, потеря премий и снижение финансовых показателей.

Отдельная проблема — неэффективное управление запасами. Чрезмерные страховые запасы, создаваемые на случай сбоев, замораживают оборотные средства, ухудшают оборачиваемость и затрудняют быструю реакцию на изменения спроса или цен. Особенно это критично при волатильности сырьевых рынков: закупки по долгосрочным контрактам, заключённые без учёта рыночных колебаний, становятся обременительными, а компания теряет гибкость и маневренность.

Ситуацию усугубляет отсутствие автоматизации и управления финансовыми рисками. Без мониторинга, сценарного планирования и инструментов хеджирования процентных и валютных рисков возрастает вероятность кассовых разрывов — именно в те моменты, когда они наиболее опасны. Неорганизованная система казначейства и закупок не способна своевременно реагировать на внешние шоки, что делает компанию уязвимой к непредвиденным расходам и ухудшает устойчивость всей цепочки поставок.

Среди основных рисков, с которыми сталкиваются закупочные и финансовые подразделения, можно выделить:

-

Задержки поставок. Даже при наличии средств опоздание со стороны поставщика может привести к сбоям в графике производства или проекта.

-

Рост цен на ресурсы. В условиях инфляции, колебаний курсов и рыночной нестабильности даже краткосрочная задержка с оплатой может привести к удорожанию закупаемых позиций.

-

Непредвиденные расходы. Неожиданные события — от выхода из строя оборудования до санкций или логистических сбоев — могут потребовать экстренных закупок, не заложенных в бюджет.

-

Финансовые потери от замороженных остатков. Непродуманная закупочная политика может привести к накоплению неликвидов на складе, отвлекающих ресурсы, которые могли бы использоваться более эффективно.

Риски включают не только низкие финансовые показатели, но и операционные последствия: банкротства поставщиков, простой производства, репутационные потери, рост долговой нагрузки и потерю стратегической гибкости. Их можно преодолеть только системным подходом — интеграцией закупок, казначейства и финансового управления с переходом на цифровые платформы и внедрением адаптивных сценарных моделей.

SRM-система как инструмент управления ликвидностью

Внедрение SRM-системы (Supplier Relationship Management) существенно повышает управляемость закупочной деятельности и позволяет более эффективно контролировать ликвидность. За счет централизации информации о поставщиках, условиях оплаты, сроках поставок и истории взаимодействия компания получает полную прозрачность по своим обязательствам.

SRM-система сегодня — это уже не просто цифровой справочник поставщиков, а стратегический инструмент, с помощью которого можно выстраивать устойчивые финансовые потоки. Она позволяет закупочному отделу и финансовой службе работать синхронно, обеспечивая прозрачность планирования, гибкость расчётов и снижение кассовых разрывов.

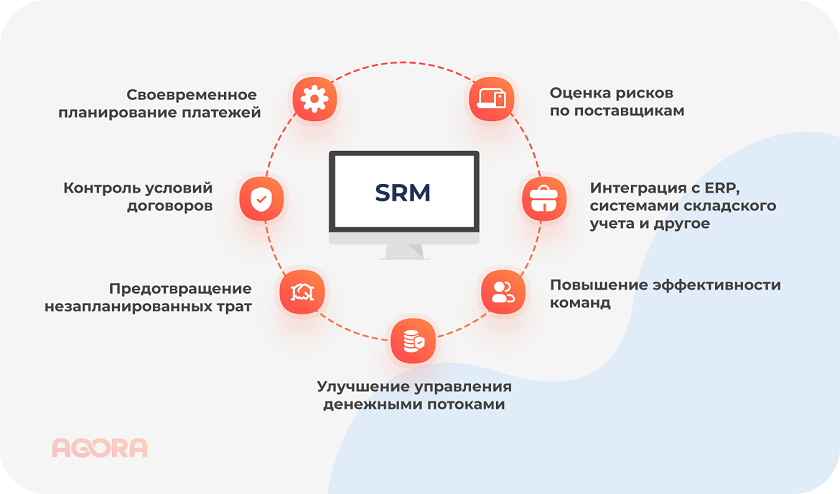

Ключевые преимущества SRM-системы в аспекте ликвидности:

- Своевременное планирование платежей. Все обязательства по оплатам автоматически фиксируются в системе, что позволяет казначейству заранее формировать платёжный календарь и избегать кассовых разрывов.

- Контроль условий договоров. SRM помогает отслеживать, какие поставщики предоставляют отсрочки, скидки за предоплату или другие выгодные условия — это даёт возможности для манёвра в управлении денежными потоками.

- Предотвращение незапланированных трат. Через SRM можно установить контрольные точки и лимиты на закупки, что исключает внебюджетные заказы и несанкционированные расходы.

- Оценка рисков по поставщикам. Система может сигнализировать о просрочках, изменениях в графике поставок или нестабильности конкретного контрагента, что позволяет вовремя скорректировать финансовую модель.

- Интеграция с ERP, системами складского учета и другое. Это обеспечивает сквозную аналитику: от формирования потребности до исполнения платежа — с учётом финансовых последствий каждого шага.

Таким образом, SRM-система становится не только средством управления отношениями с поставщиками, но и полноценным элементом инфраструктуры финансовой устойчивости компании.

Эффективность такого подхода подтверждает также исследование PwC — Global Digital Procurement Survey 2024. В нём приняли участие более 1 000 компаний из 58 стран, и 92% респондентов уже внедрили цифровые решения в закупках по модели Source-to-Pay (S2P), включающие SRM и ERP-модули. По данным PwC, основными причинами цифровизации стали:

- необходимость контроля затрат в условиях экономических потрясений (COVID, рост цен, глобальная нестабильность);

- стремление к прозрачности процессов;

- повышение точности прогнозов денежных потоков.

Все эти факторы прямо влияют на ликвидность — цифровая трансформация закупок становится не просто удобством, а необходимостью для устойчивого финансового управления.

Важность управления ликвидностью в закупках

Эффективное управление ликвидностью в закупках — важнейший элемент финансовой и операционной устойчивости компании, напрямую влияющий на стабильность производственных и торговых процессов. В условиях растущей экономической неопределённости цифровизация закупочной деятельности становится не просто преимуществом, а необходимостью.

Внедрение систем управления закупками, таких как AGORA, позволяет компаниям получить прозрачный и централизованный контроль над денежными потоками, оптимизировать планирование бюджета и повысить гибкость управления платежами. Это обеспечивает своевременное исполнение обязательств перед поставщиками, снижает риски кассовых разрывов и минимизирует влияние непредвиденных факторов, таких как задержки поставок и рост цен.

Особенно важна роль SRM-систем для топ-менеджеров и финансовых директоров, которые получают инструменты для комплексного контроля и прогнозирования закупочных расходов. Такая цифровая интеграция поддерживает принятие стратегически взвешенных решений и способствует достижению долгосрочной устойчивости бизнеса.

Таким образом, грамотное сочетание продуманных стратегий управления ликвидностью и современных цифровых технологий формирует прочную основу для эффективной закупочной деятельности и устойчивого развития компании в условиях динамичного рынка.

Чтобы узнать подробнее о SRM-решении на базе платформы AGORA, вы можете оставить заявку — с вами свяжется наш менеджер.